在快节奏的都市生活中,“15分钟社区生活圈”正逐渐成为现代城市规划和居民生活的理想模式。而农贸市场,作为解决家家户户 “每天吃什么” 的核心地方,又该如何自然地融入我们的社区生活呢?

传统菜市场往往位于人口密集区,贴近居民日常生活路径。新型农贸市场延续了这一优势,更注重与社区结构的深度融合。它们常常出现在小区步行可达的范围之内,与便利店、早餐店、养老设施等形成有机联动。不少城市选择将老旧厂房、闲置空间改造为新型市场,既盘活了存量资源,又为社区注入了新活力,让居民在买菜的同时也能感受到城市的记忆与温度。

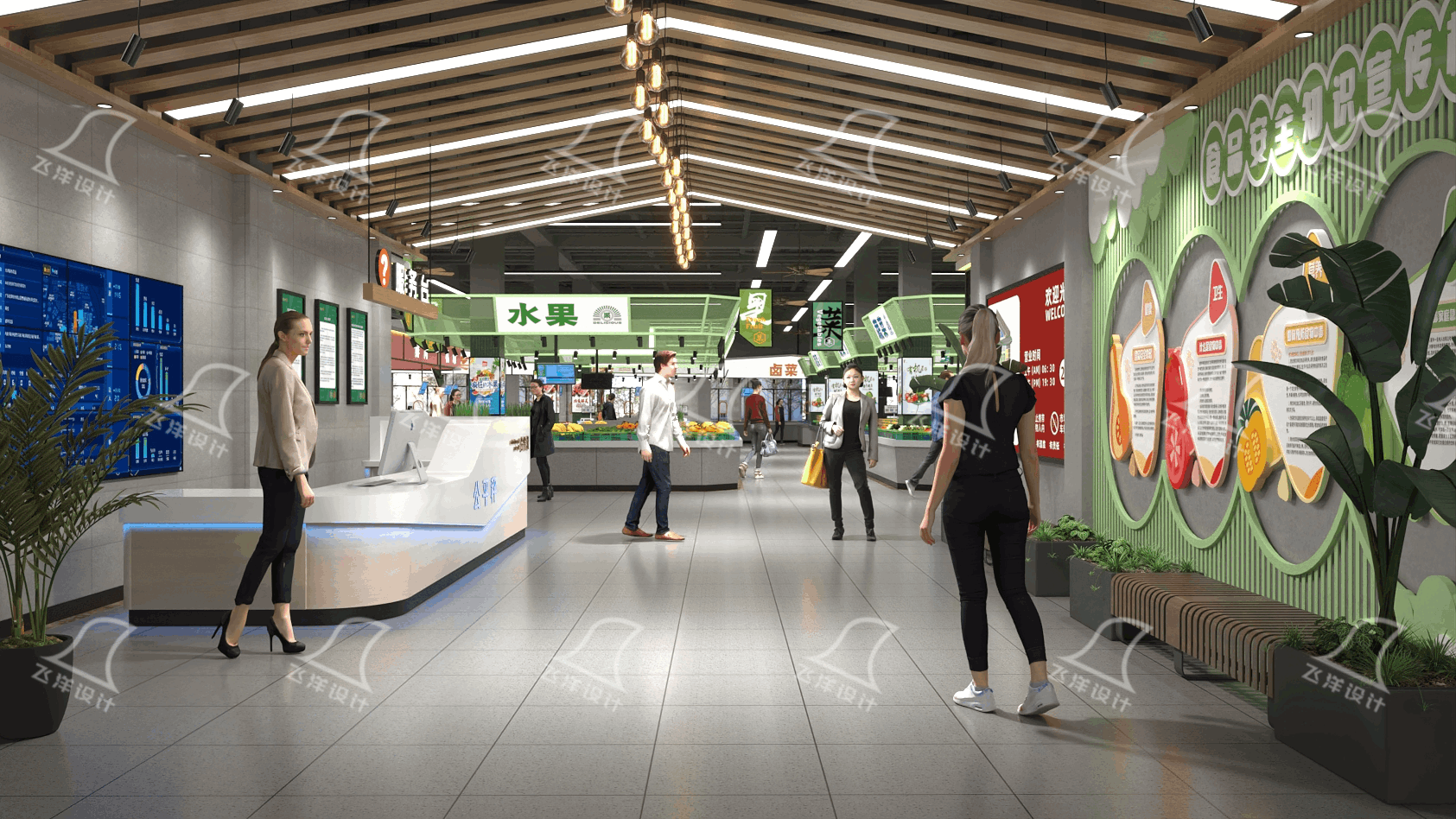

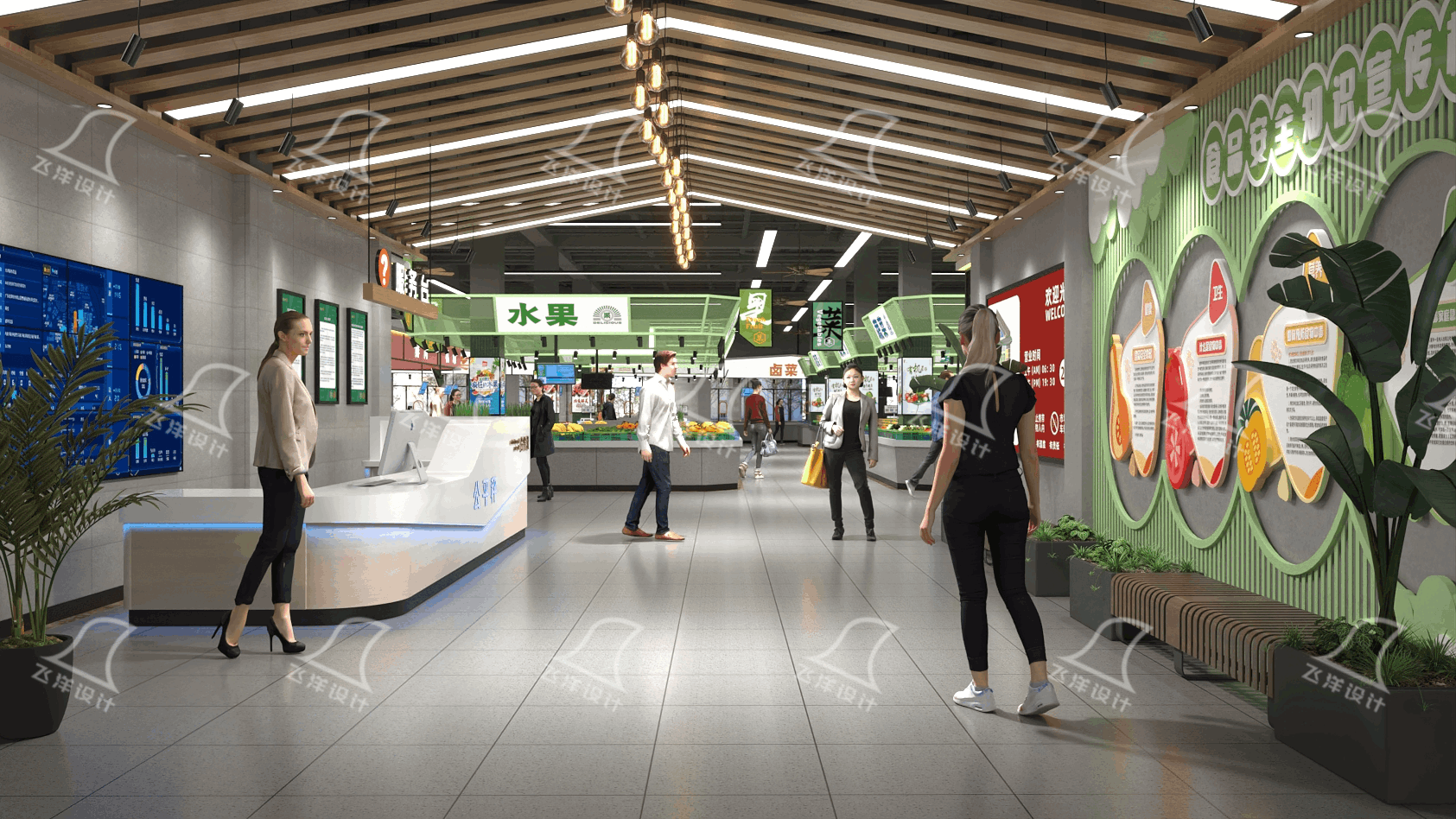

功能多样化,是新型农贸市场区别于旧模式的关键。除了新鲜果蔬、禽肉水产等传统业态,越来越多市场开始嵌入便民服务点——修鞋改衣、家电维修、钥匙配制等日常需求在这里得到一站式解决。此外,引入地方特色小吃、传统熟食和手作工坊,不仅丰富了市场业态,也增强了本地的文化认同感。好的市场设计还会预留公共区域,将市场变为居民日常交流聚集地。

科技与环保的融入,也让农贸市场变得更智能、更绿色。智能电子秤、线上订购系统、食品溯源二维码等设施既提升了管理效率,也方便了居民购物。不少市场还支持社区团购和配送到家服务,更好地契合双职工、老年人群的实际需求。但“智慧”并不止于技术,更体现在运营理念中——垃圾分类处理、环保材料使用、节能设施应用,这些都悄悄传递着绿色生活的理念。

更重要的是,新型农贸市场应成为传承文化与营造归属感的空间。它可以是本地农产品、传统小吃的展示窗口,也可以是手工艺人、社区达人的创作天地。通过保留地域特色、开设体验工坊,市场不仅能吸引更多人走进来,也能增强社区居民的认同感和凝聚力。

说到底,新型农贸市场设计不只是建筑的升级、业态的扩充,更是一种社区生活方式的重塑。当我们谈论“融入社区生活圈”,其实是在思考如何让空间更好地服务于人、连接于人。

在未来城市的规划建设中,我们期待看到更多这样兼具实用性与人情味的新型市场,它们不再孤立于社区之外,而是成为推动邻里互动、促进社区共融的重要枢纽,让每一天的买菜之路,都成为一场温暖的生活体验!