在超市与电商带来便捷的同时,为什么我们依然对农贸市场抱有独特的感情?这背后,是人们对地方文化与市井烟火气的深层需求。那么,一个文化味十足的农贸市场,在设计上究竟需要把握哪些关键要素?

文化定位,是设计的前提与灵魂

打造特色市场的第一步,是明确其文化主题。这种文化味并非表面的装饰,它应根植于本地独特的物产、饮食习俗、传统建筑或历史脉络。

设计前必须进行深入调研:本地有哪些标志性农产品?有什么独特的饮食制作技艺?市场所在区域有何历史故事?这些问题的答案,构成了设计的文化基因。缺乏这个核心,任何设计都容易流于形式上的拼凑。

空间设计,让文化“看得见,走得进”

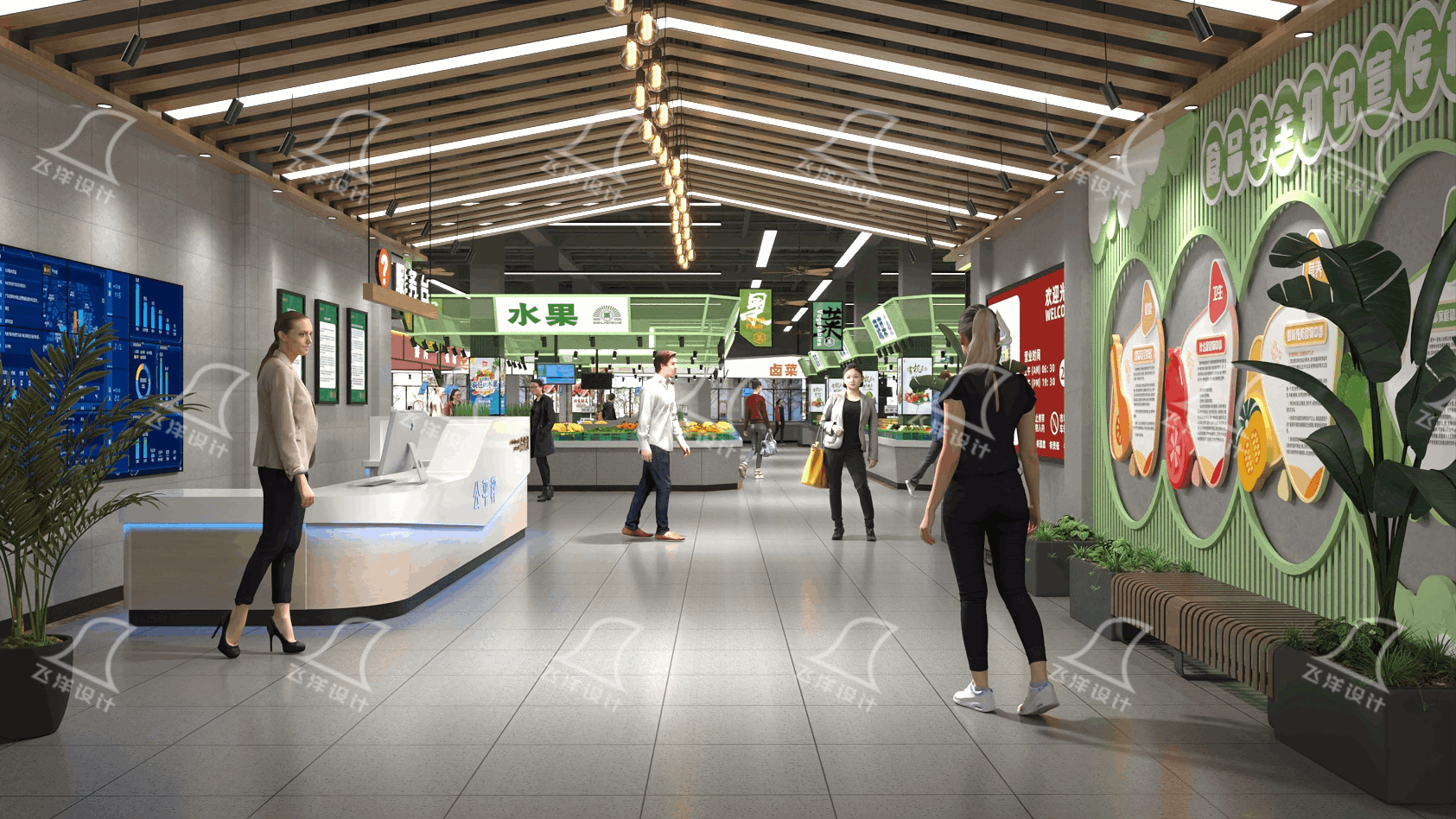

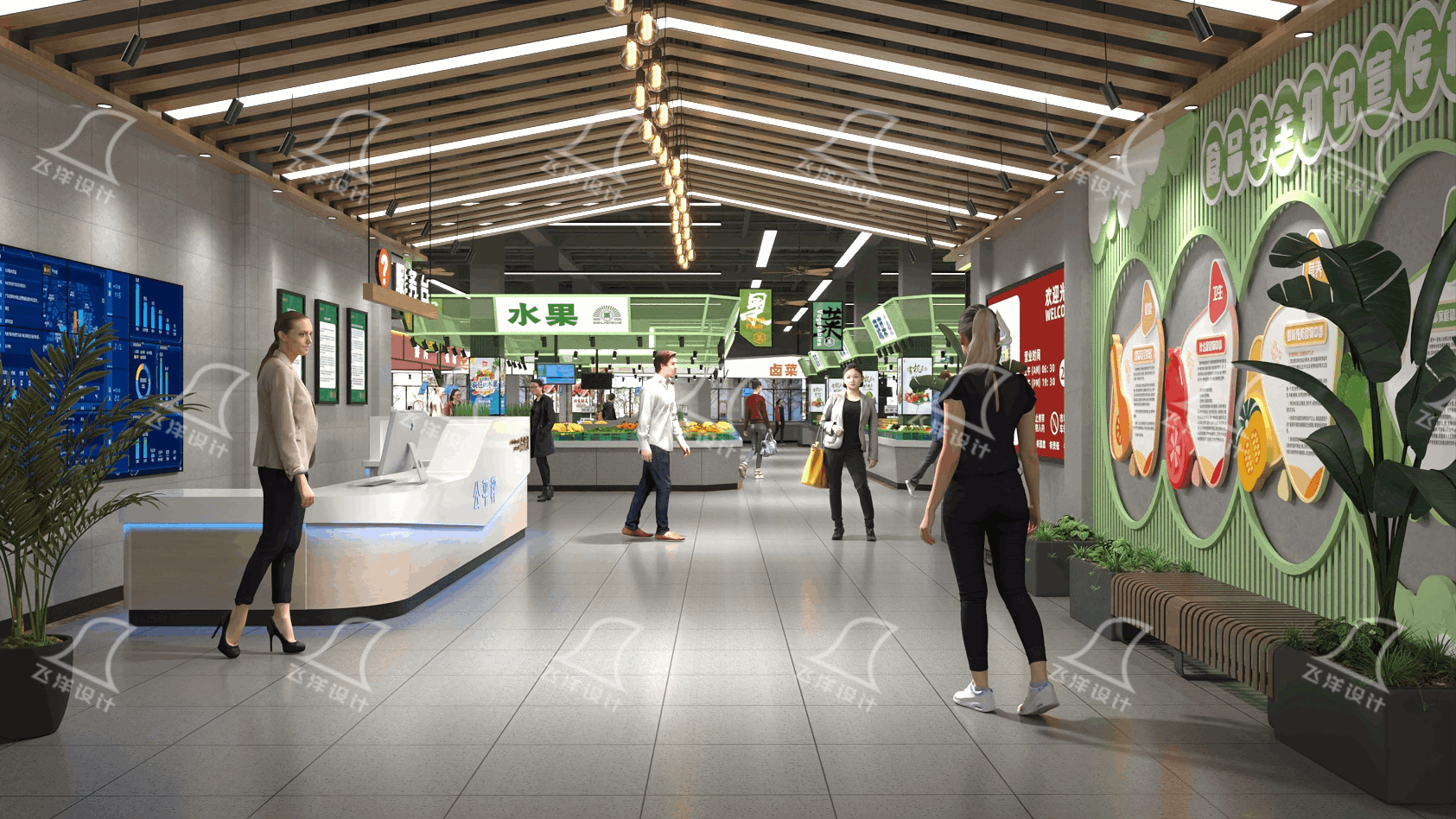

明确了文化主题后,需要通过具体的农贸市场改造设计将其转化为实实在在的体验。

・建筑与材料的在地表达: 设计应巧妙运用本地建筑语言。例如,江南地区可借鉴坡屋顶与庭院布局,使用青砖、木构等材料;滨海地区则可融入渔村元素,如帆、网等。这不仅塑造了独特的视觉标识,也通过熟悉的材质唤起了居民的情感认同。

・功能布局与业态组合: 一个只有摊位的市场难以留住人。现代农贸市场设计趋向于打造“市集综合体”。在核心交易区之外,应合理规划本地小吃区、传统手作工坊、文化展示角甚至小型活动空间。这种“买菜+早餐+体验”的模式,将市场从单纯的交易场所,升级为融合消费与社交的社区生活中心,让文化在互动中活态传承。

・细节营造氛围: 文化的渗透体现在细节中。导视系统可以融入方言或地方纹样;灯光设计应温暖明亮,聚焦于商品本身,凸显食材的新鲜与美感;设置关于本地物产与历史的图文介绍,也能在潜移默化中提升市场的文化品位。

文化赋能,实现市场的长效运营

一个充满文化特色的设计,最终要服务于市场的可持续发展。

首先,它提升经济价值。独特的环境与体验能吸引更多客流,延长停留时间,从而增加消费。它为本地特色产品提供了最佳的展示与销售平台,助力“一地一品”的品牌化,直接赋能摊户。

其次,它增强社区凝聚力。当市场成为一个舒适、有认同感的公共空间时,便自然而然地促进了邻里交往,重建了日渐疏远的社区关系,成为真正的“社区客厅”。

未来,随着农贸市场改造设计理念升级,会有更多有文化魅力的 “城市烟火地”,成为连接过去与未来、唤醒生活热爱的空间。

"飞洋设计,让每个菜市场都成为城市的骄傲!"我们期待与更多城市合作,共同打造文化味十足的现代市集空间。